Rua Hygino Muzy Filho, 737, MARÍLIA - SP

contato@latinoobservatory.org

- 14 3402-5578

- Rua Hygino Muzy Filho, 737, MARÍLIA - SP

- contato@latinoobservatory.org

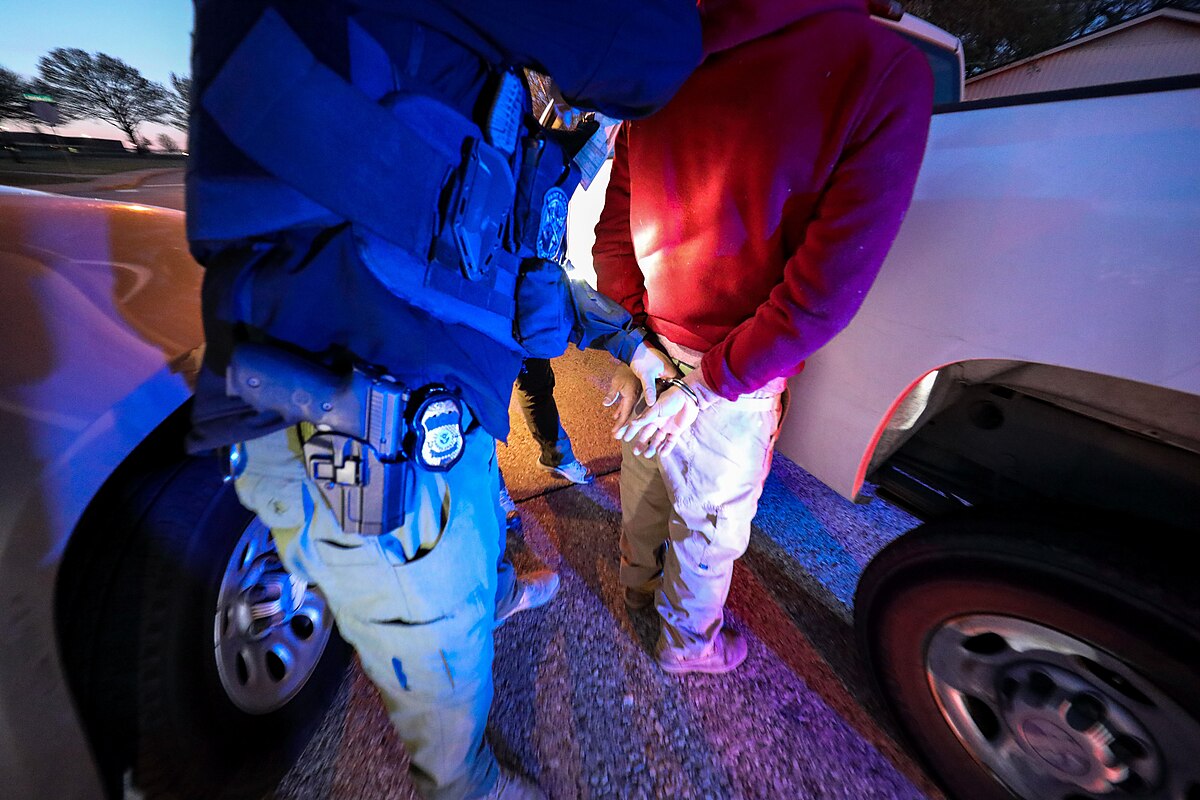

U.S. Customs and Border Control

U.S. Customs and Border Control

A principios de marzo, una operación del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) en Nuevo México resultó en el arresto de 48 personas, incluidas personas que enfrentaban cargos graves y otras simplemente por violaciones migratorias. Aunque el gobierno publicó cifras y denuncias en un comunicado de prensa, organizaciones locales de defensa de los inmigrantes como “Somos un Pueblo Unido” y la ACLU de Nuevo México reportaron un escenario preocupante: la desaparición de información detallada sobre los detenidos, lo que condujo a aprehensiones y acusaciones de desapariciones forzadas.

Normalmente, arrestos de esta magnitud desencadenarían una red de respuestas comunitarias, pero esta vez, los defensores y abogados quedaron en la oscuridad. Las líneas telefónicas de emergencia, que habitualmente reciben alertas inmediatas, permanecieron en silencio. Según The New Yorker, la falta de comunicación del ICE, que interrumpió reuniones regulares con autoridades locales y abogados por órdenes de Washington, empeoró el clima de desconfianza. Incluso la oficina del senador Martin Heinrich y los funcionarios estatales se quedaron sin respuestas concretas.

Mientras tanto, han surgido informes de venezolanos que están siendo deportados con fundamentos endebles y otros inmigrantes que están siendo detenidos incluso en medio de procedimientos legales. Casos como el de Kilmar Armando Abrego García, deportado por un error administrativo pese a que existía una orden judicial que lo protegía, han incrementado la sensación de arbitrariedad. En muchos episodios, agentes federales actuaron sin identificación, desconociendo derechos básicos, lo que llevó a los jueces a intervenir en algunos casos.

Para los líderes comunitarios, según el artículo, el uso público de números y operativos por parte de ICE funciona no sólo como una práctica de monitoreo, sino como un instrumento político, para mostrar fuerza y generar miedo. Las comparaciones con operaciones históricas, como la controvertida “Operación Wetback” de los años 1950, surgen como advertencias sobre el uso mediático de las deportaciones.

A pesar de las persistentes preguntas de periodistas, abogados y autoridades locales, el ICE ha permanecido opaco, negándose a revelar los nombres o el paradero de los detenidos, lo que dificulta la verificación de las afirmaciones hechas en las declaraciones. Así, existe una creciente percepción de que el gobierno prioriza una narrativa pública de seguridad y autoridad mientras margina a las comunidades inmigrantes y vacía los mecanismos tradicionales de supervisión democrática.